SNSの正しい使い方を教えてもらったよ

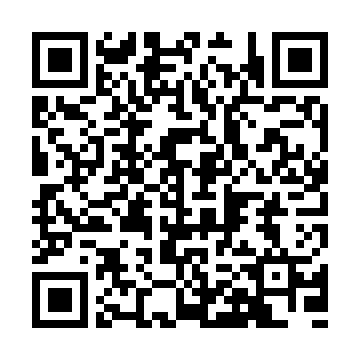

12月17日(火)に情報モラル教室を実施しました。愛知県岡崎警察の方に「人を傷つけない」「自分の情報を教えない」など、SNSの正しい使い方について教えていただきました。子どもたちは、自分事としてしっかりと聞いていました。ご家庭でも、スマホやSNSの使い方について話題にし、子どもたちの意識を高めていただけたらと思います。なお、警察署の方から子どもを守るアプリの案内がありました。QRコードにチラシが添付してあります。必要に応じてご活用ください。

3年生 各学級の実践を紹介します!

3年1学級

掃除会社の方から掃除方法を学んだり,富山市立堀川小学校の取り組みを知ったりした子どもたちは,「みんなで附属小学校をきれいにしたい」という思いや願いをもって掃除に取り組みました。自分たちで掃除のやり方を考えて取り組む中で,一部に人が集まって掃除が行き届かないことや,学校全体を掃除しようとすると人手が足りないことなど,様々な問題が生じました。それらの問題を解決しようと,子どもたちは繰り返し話し合い,仲間の考えに耳を傾けながら,活動の方向性を決めて取り組み続けてきました。今後も思いや願いの実現に向けて,仲間とともに本気で掃除をしていこうとしています。

3年2学級

絵本『希望の牧場』に出会った子どもたちは,「牛飼いの行動にはどんな意味があるのか、はっきりさせたいな」という問いをもち,ことばにこだわりながら,ひとり調べやかかわり合いを進めてきました。「オレ、牛飼いだから」「ほっとする」「あたりまえ」「勝ちとってる」など、たくさんのことばに着目して、ことばを比較・換言しながら問題解決に向かって読みを深めました。牛飼いは,失われてしまった「あたりまえ」の生活を,牛飼いとしての仕事をとおして,大切に守り続けていると結論づけました。牛飼いの行動の意味に迫った子どもたちは,振り返り作文で,「ことばを大切にして考えることをこれからも続けていきたい」「牛飼いのようにあたりまえを大切にして過ごしたい」など,実践を終えた感想を綴っていました。

3年3学級

海外でも「Onigiri」の人気が高いことを知った子どもたちは,1学期に交流した留学生に「自分のお気に入りのおにぎりの魅力をわかりやすく伝えたい」という思いをもって英語表現や伝え方を考えてきました。1回目の交流会では,「What is tarako?」「What is tunamayo?」などの質問を多く受け,思っている以上に魅力が伝わらないという経験をしました。どうしたら留学生に魅力が伝わるのかを話し合い,自分と外国の人の食文化の当たり前が違うことに気づき,自分の英語表現や伝え方を考えていきました。2回目の交流会では,留学生から「食べてみたい!」「1回目よりも説明が詳しくなっていて成長したね!おにぎりを食べたいと思ったよ」と感想をもらうことができました。

6年生 2学期もがんばったよ

12月5日、6年生の音楽集会がありました。6年生が披露した曲は「カノン」と「大きな古時計」です。「カノン」はリコーダーの三重奏、「大きな古時計」は男女にわかれての二部合唱です。「大きな古時計」では歌のなかに出てくる「チクタクチクタク」や「ボーン」をどのように歌うとよいか、全校のみんなと考えながら一緒に歌ってみました。6年生の思いが伝わり、下級生のなかには、6年生と過ごせる残りの時間のことを考えて、お別れを意識した子もいたようです。最高学年としてがんばってきた6年生。残りわずかの小学校生活を大切に過ごしていきます。